Urlaub im

Gästehaus Bartsch auf der Halbinsel Holnis bei Glücksburg

(Ostsee)

Tel.: 04631-8690

Geschichte Glücksburg-Holnis

Nachdem die abschmelzenden

Gletscher der letzten Eiszeit vor ca. 10.000 Jahren die Landschaft

der Ostküste Schleswig-Holsteins geformt hatten, und in einem

milderen Klima eine üppige Pflanzen- und Tierwelt entstanden

war, begann die Besiedelung durch den Menschen.

Zahlreiche

Ausgrabungen und Steinfunde aus der jüngeren Steinzeit bis in

die Wikingerzeit belegen die Besiedlung Glücksburgs und auch

der Halbinsel Holnis. Schriftliche Zeugnisse aus dieser Zeit

fehlen.

Aus der Zeit des

Hochmittelalters gibt es Zahlen und Fakten, die über die Mark

Schleswig und Nordangeln nach Holnis führen.

Sie beginnen

mit dem dänischen König Knut d. Große (1018

-1035), der ein skandinavisches Großreich schuf.

Er war

König von England (1016 -1035) und von Norwegen (1028

-1035).

Kaiser Konrad II. trat ihm die Mark Schleswig ab.

Knut der Große als Eroberer von England und Schirmherr der englischen Kirche war von der Reformbewegung der Benediktinermönche stark berührt und betrachtete sie als geeignet für seine Mark Schleswig, die noch kaum von christlicher Kultur beeinflusst war. Erstes Kloster im Schleswiger Land war das Benediktinerkloster „Michaelis“ bei Schleswig gegründet 1040 mit englischen Mönchen. Näheres hören wir 1192, als schon große Zuchtlosigkeit darin eingerissen war, die eine Verlegung und die Einführung der strengeren Zisterzienser-Regel notwendig machte. Auf seinem Erbgut in Guldholm am Langsee 6 km nördlich von Schleswig ließ Bischof Waldemar von Schleswig ein Zisterzienserkloster errichten und dazu die Mönche aus dem Zisterzienserkloster Esrom auf Seeland (bei Helsingör) kommen. Am Himmelfahrtstag den 23. Mai 1192 wurde ein Teil des Klosters von Bischof Waldemar eingeweiht.

Es sollte den Namen „aurea insula“ tragen. In Guldholm blieb das Kloster aber nicht lange. 1209/1210 wurde es nach Nordangeln verlegt, weil die Niederungen des Langsees gesundheitlich unerträglich waren.

Andere Quellen (I. Paulsen und W. Mascow) gehen von blutigen Auseinandersetzungen zwischen den Benediktinern und Zisterziensern und dem Streben des Bischof Waldemar nach der dänischen Krone für den Umzug der Ziesterzienser nach Nordangeln aus.

Dort wurde das Rudekloster gegründet und die kleine Ortschaft Schoby (auch: Schubye, Skovbye oder Schauby) in der Gegend der Collenburger Straße in Glücksburg tritt ins Licht der Geschichte. Auf dem Thing der Husbyharde (Harde - Verwaltungsbezirk mit eigener Gerichtsbarkeit) am 06.09.1209 erlaubte König Waldemar II. den Zisterzienser Klosterbrüdern den Umzug vom Langsee in das Rus regis (Königsland).

Am 21.12.1210 wurden die Klosterregeln in dem neuerbauten Kloster verlesen und zukünftig hielten die Mönche die Gottesdienste in der Munkbrarupkirche ab.

Die Orte Holdenesbrotrop (Holnis-Brarup), Grumetoft (Grundhof) und Broacker waren verpflichtet, dem Kloster den “Zehnten“ zu entrichten.

Holdenes oder Holdenäs wurde nach mündlicher Überlieferung mit Holznase oder Waldnase übersetzt.

Spätere Namen: 1440

Holdeniß-Brarup

1463

Holdenisbradorp

1585

Holldeniß

1652

Holdenis nach Danckwerth

Die Bezeichnung Holdenesbrotrop umfaßte das Gebiet vom heutigen Munkbrarup bis zur Halbinsel Holnis. Die frühe Nennung von Holnis steht in Verbindung mit der Lage an den beiden wichtigsten Hauptverkehrsstraßen: Der Wasserweg nach Flensburg und der bedeutendste Landweg Angelns der „Strandweg“ welcher vom Strand der Schlei bei Missunde zum Strand der Flensburger Förde nach Holnis führte und die Hauptverbindung herstellte von Eckernförde, Schleswig über Wellspang nach Böklund, hier die Gabelung nach Flensburg und Richtung Holnis über Satrup, Husby, Munkbrarup weiter über Brunsnis, Sonderburg, Fynshav, Böjden (Fünen) nach Kopenhagen. Durch die Fähre von Holnis nach Brunsnis hatten die Mönche Zugang zu den Pachthöfen auf Broagerland, im heutigen Dänemark.

Durch einen Abfindungsvertrag

wurde Herzog Johann dem Jüngeren im Jahre 1582 das Gebiet des

Rudeklosters mit den Ländereien auf Broager und Sonderburg

zugesprochen. Er plante sogleich den Bau eines Wasserschlosses.

Dazu wurde die Schwennau zu einem Schlossteich aufgestaut und an

der Staustufe eine Wassermühle angelegt.

Parallel dazu

wurde das Rudekloster bedingt durch den Einfluss der Reformation

abgerissen.

Im Jahre 1587 war das Schloss

fertig und er nannte es „Glücksburg“ mit dem

durch seine Lutherischen Eltern geprägten Wahlspruch „Gott

gebe Glück mit Frieden“.

Die Fährverbindung

wurde nun zu einem wichtigen Bindeglied zwischen Schloss

Glücksburg und Schloss Sonderburg. Die Fähre war zur

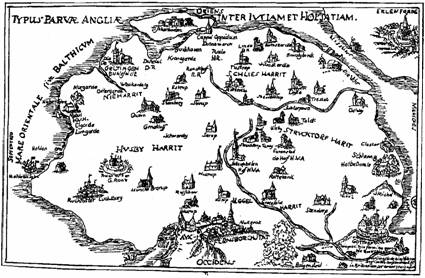

Drehscheibe im kleinen Herzogtum geworden. Auf der ältesten

Karte Angelns aus dem Jahre 1597 von Heinrich Rantzau, dem

berühmten Staatsmann und Statthalter dreier Könige

findet man sowohl die Bezeichnung „Lucksborg“ für

das Schloß als auch „Rudekloster“.

Auch die

Holnisser Fähre „Holdenisfahr“ ist zu

erkennen.

Die Steine für das Schloss und auch für den

Turm der Munkbraruper Kirche stammten von der „Osterziegelei“,

einer von acht Ziegeleien auf Holnis und der näheren

Umgebung. Die „Osterziegelei“ wurde aufgrund von

Lehmmangel im Jahre 1654 nach Sundewitt im heutigen Dänemark

verlegt. Weitere Ziegeleien gab es

ab 1710 – Holnisser

Ziegelei

ab 1722 – Ziegelei Schausende und Geiler

Ziegelhof bei Bockholmwik

ab 1730 - Ziegelei Ringsberger

Feld bei Bockholmwik

ab 1763 – Ziegelhütte bei

Schwennau - Moos

Die Holnisser Ziegelei wurde 1961 nach

250 Jahren wegen Lehmmangel abgebrochen.

Eine Ziegelei ähnlicher Bauart befindet sich in Cathrinesminde nur 20 Bootsminuten von der Süderbrücke aus ins gegenüberliegende Dänemark.

Am Nordstrand, zu dem ein öffentlicher Hohlweg führt, ist im 19. Jh. eine Quarantänestation für Schiffe gewesen. Alle Schiffe, die aus dem Ausland kamen, mussten hier 14 Tage bleiben. Quarantänewächter war seinerzeit Christian Anthonsen. Dieser musste täglich an die Schiffe heranfahren, um Lebensmittel u.ä. zu bringen. Er durfte aber auf keinen Fall an Bord gehen. Ein Seemannsgrab erinnert an den Steuermann Peter Thomsen, der mit einem Segelschiff von Westindien kommend an der Cholera erkrankte und während der Quarantänezeit an Bord des Schiffes im Jahre 1850 verstarb. In aller Stille wurde er am Strand beigesetzt.

Im Jahre 1848 brach über Holnis eine schwere Zeit herein.

Die Herzogtümer wollten sich von der dänischen Gewaltherrschaft befreien. Daraufhin landeten am 07.03.1848 die Dänen an der Süderbrücke unter Schutz des dreimastigen Kriegsschiffes „Nyarden“ und 2 Ruderkanonenbooten. Sie marschierten bis zur Landenge bei Drei und warfen in der Nacht eine Schanze auf.

Am 08.04.1848 kam eine deutsche Batterie nach Bockholm (Johannisberg) und beschoss die dänischen Schiffe. Diese erwiderten das Feuer durch Bomben, wodurch 2 Häuser in Bockholm niederbrannten. Auf dem Schiff war Nils T. Boergesen, der Quartiermeister gefallen. Seine Grabstätte ist heute noch in der Nähe der Süderbrücke zu besuchen. Infolge der Kanonade mussten die Bewohner von Drei nach Holnishof im Nordwesten von Holnis flüchten. Das Vieh wurde auf das Feld getrieben und musste sich an den Knicks Nahrung suchen. Der alte Hansen trieb selbst eine Sau mit Ferkeln nach Holnishof. Nachdem die Dänen weiter vorgerückt waren, konnten die Bewohner von Drei wieder zurückkehren. Als nun aber die Deutschen die Dänen wieder bis Bockholm zurückgedrängt hatten, sperrten die Deutschen die Halbinsel Holnis durch Doppelposten bei Koppellück ab. Die Holnisser durften nicht durch diese Absperrung hindurch, weil die Dänen vom Schiff „Nyarden“ aus mit Holnis in Verbindung standen und dadurch Spionagegefahr bestand. Mussten die Holnisser z.B. Korn zur Mühle bringen, waren sie verpflichtet Fahrdienste aus Bockholm anzunehmen.

Als nun bekannt wurde, dass die Dänen zurückgetrieben seien, kam in der ersten Aufregung der in Grundhof organisierte Landsturm bewaffnet mit Dreschflegeln, Heugabeln, Heuhaken und sonstigen Werkzeug nach Drei und wollte die Dänen von Holnis vertreiben. Als sie erfuhren, von den Schiffen könnte geschossen werden, wurden einige ängstlich und verweigerten die weitere Teilnahme an dem „Feldzug“. Einer der Leute zog den Rock aus und half beim Dreschen in Drei, und tat so als wenn er hier im Dienst wäre. Ein anderer meinte auf Dänisch: „Ich will Gott verdamm mi, nicht nach Holnis, um meine Knochen da zu lassen“ setzte sich zu Christian Hansen in die Stube und blieb dort so lange bis der Haupttrupp Holnis verlassen hatte.

Die dänischen Schiffe blieben den Sommer über vor Holnis liegen und schossen, sobald sich ein Deutscher auf der Landenge blicken ließ. Dadurch kamen die Bewohner auf Drei jedes Mal in Gefahr. Sie mussten sich hinter dem Knick ihres Obstgartens verstecken, wo sich Anthonsens und Hansens trafen und Annkathrin Anthonsen oft auf dänisch sagte: „Seid ihr schon da?“ Eine Kugel sauste in eine große Pappel und flog über das Haus in den Garten, wo Christian Hansen die Kugel später fand.

Während des Sommers 1848 kamen häufig Flüchtlinge und dänisch gesinnte Schleswig-Holsteiner nach Drei. P. Anthonsens Großvaters wies sie nach Holnis und sagte ihnen, sie sollten nur längs des Dammes gehen und mit dem Taschentuch winken, dann würde ein Boot vom Schiff kommen und sie an der Süderbrücke abholen. Die Deutschen erfuhren von Fluchtbeihilfe Anthonsens und eines Tages erschien ein Gefreiter und zwei Mann, um Anthonsen wegen Spionageverdacht zu verhaften. Er meinte aber ganz gelassen, er sich doch wohl erst einmal ordentlich anziehen und bot den Soldaten Essen und Trinken an. Nach dem Umziehen schlich er leise zur Küchentür hinaus nach Holnis. Die Soldaten fanden ihn nicht mehr und mussten unverrichteter Dinge zurückkehren. Anthonsen war über Nacht bei „Peter Bur“ im Heu versteckt gewesen und ging am nächsten Morgen auf die „Nyarden“ um dann nach Sonderburg zu fahren, wo er über den Sommer bleiben musste.

Im Herbst nach der Ernte 1848 kam eine deutsche Batterie aus Munkbrarup, um von Andreas Andresens Koppel „Wiekjer“ aus das Schiff „Nyarden“ mit glühenden Kohlen zu beschießen. Diese Kugeln wurden in der Küche des Besitzers Nis Puck glühend gemacht und in eisernen Kästen zur Batterie getragen. Diese Beschießung hatte aber keinen Erfolg, weil der Plan dem Kommandeur des Schiffes verraten worden war und das Schiff sich in der Nacht zurückziehen konnte.

Die dänischen Gendarmen ritten immer bei Peter Anthonsen vor, um von ihm Neuigkeiten zu erfahren. Christian Hansen diente von Mai 1854 bis September 1855 als Soldat in Fredericia. Um nicht zum Unterkorporal befördert zu werden, weil er dann ein Jahr länger dienen musste, hat er seinem Serganten mehrere Banktaler gegeben. Daraufhin empfahl er ihn als Burschen für den Kapitän (Hauptmann).

1863 kam er nach Sonderburg zum 18. Regiment. Die Holnisser hatten in dieser Kriegszeit viel auszuhalten. Die Kobbellücker Bewohner mussten mit sämtlichem Vieh nach Ringsberg flüchten, weil die Geschosse der dänischen Armee rund um die Ortschaft einschlugen. Ihre Gold- und Silbersachen hatten sie vorher vergraben. Gleich nachdem die Dänen die Dannewerkstellung bei Schleswig verlassen hatten und sich nach Alsen und Jütland zurückgezogen hatten, kam C. Hansen auf Vorposten bei den Düppeler Schanzen. Als die Preußen am frühen Morgen des 22. Februar 1864 nach kurzem Gefecht die Dänen bei der „Büffelkoppel“ überrumpelt hatten, wurde C. Hansen gefangen genommen.

Er wurde auf das Gravensteiner Schloß transportiert und am nächsten Tag nach Flensburg gebracht, von wo er nach fünf Wochen nach Hause entlassen wurde. So erging es vielen Schleswigern.

Von 1865 bis 1868 war C.

Hansen Gemeindevorsteher von Holnis. Ihm wurden zwei vergilbte

Bekanntmachungen als Archiv überliefert. Die eine war ein

Verbot über Nüsse pflücken vor dem

15.September. Erst als Holnis 1866 preußisch wurde, kam

richtig Arbeit auf den Gemeindevorsteher zu.

Durch den

politischen Umbruch kam es 1869 zur Einstellung des Fährbetriebs

für Wagenverkehr und 1875 für den Personenverkehr.

1882 wurde in dem Fährhaus eine Postagentur mit Telegrafenbetreib eingerichtet. Ein Herr Nissen aus Kollundkrug wurde für einige Wochen nach Holnis geschickt, um das Telegrafieren zu zeigen. Besonders eifrig erlernte es Ingeborg Andresen, die es auch an ihre Mutter weitergab. Der Vater wollte auf keinen Fall etwas damit zu tun haben.

Die erste bekannte Sturmflut auf Holnis war im Jahr 1836 zwischen Weihnachten und Neujahr. Die Flut durchbrach den Damm vor der Wiese des kleinen Noor unweit des Durchbruchs, den heute seit 2002 eine Bogenbrücke überspannt. Das einbrechende Wasser hatte den Grund so tief ausgewaschen, dass die Dammsohle an der alten Stelle nicht fest genug gegründet werden konnte. Darum wurde der Damm mit einer Bucht, die heute noch zu sehen ist, wieder aufgeworfen.

Am 13. November 1872 kam die

größte bekannte Sturmflut, die den gesamten Weg nach

Holnis zerstörte. Ein Pegelstein markierte in Kobbellück

den damaligen Wasserstand. Im Jahr 2010 wurde der Stein nach

Holnis Drei vor dem Reiterhof „Op De Drey“ verlegt.

Das Wasser umspülte Peter Anthonsens Haus auf Drei und legte

das erste Fach des Fachwerkes frei. Der Damm vor der Wiese des

kleinen Noor brach erneut, diesmal an der Stelle der heutigen

Bogenbrücke und des ehemaligen elektrischen Pumpwerks, dessen

Vorläufer einen Windradantrieb hatte.

Seit dieser

Sturmflut wird regelmäßig der Wasserpegel der

Flensburger Förde vor Langballigau gemessen. Die

Höhendifferenzen gehen bis zu 1,50 Meter.

1920-1928 wurde das große

Noor eingedeicht und leergepumpt.

1931-1932 entstanden aus dem

großen Gut Holnis durch Parzellierung der Stammhof, das

Herrenhaus und vier Siedlungsstellen, von denen eine sich zum

jetzigen Gästehaus Bartsch entwickelte.

Seit 1938 gehört

Holnis politisch zur Stadt Glücksburg.

1967 wurde Holnis

zum Landschaftsschutzgebiet erklärt und seit

1993 gibt es

auf Holnis ein 360 Hektar großes Naturschutzgebiet.

Fast

alle Bodentypen Schleswig-Holsteins findet man auf Holnis.

2002

wurde das kleine Noor wieder geflutet und es es entwickelt sich

ein artenreiches Salzwiesenbiotop.

2007 geht Glücksburg im

Rahmen der Kommunalstrukturreform eine Verwaltungsgemeinschaft mit

Flensburg ein.

Literatur:

Johannes Stütje

– Munkbraruper Chronik, Band 1, 1964, 1966

Archivar

Hillert, 1936

B. Hamer – Topografie

Lorenz P. Wree –

Zwischenstation Holnis, 1996

H.N.A. Jensens „Angeln“

Ingwer

Paulsen – Jahrbuch 1987

Waltraud Mascow, cand.paed. –

Geschichte des Rudeklosters, 1950